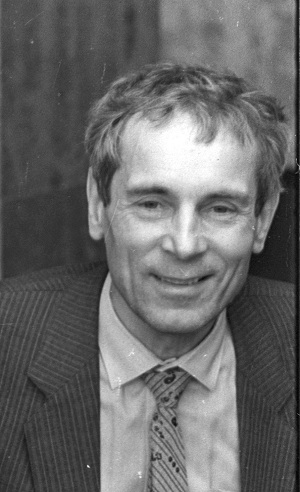

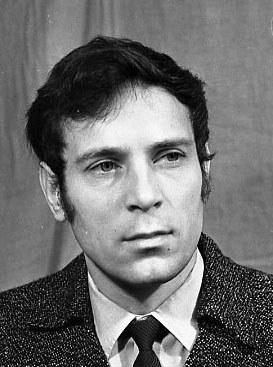

Тумайкин Герман Михайлович (г.р. 1936)

Один из ведущих специалистов ИЯФ в области создания установок со встречными пучками, внес значительный научный вклад в становление и развитие нового направления физики элементарных частиц – метода встречных пучков, автор научных работ как по физике и технике ускорителей и накопительных колец, так и по физике элементарных частиц.

Родился в г. Сталинске (ныне – Новокузнецк) Кемеровской области в семье председателя колхоза. В 1954 г. после окончания с золотой медалью средней школы № 29 г. Новокузнецка поступил в Томский политехнический институт (ТПИ), который окончил в 1960 г., получив квалификацию инженера-физика. В 1960-1961 гг. работал в НИИ электроники, автоматики и ядерной физики при ТПИ, в начале 1962 г. – на предприятии п/я 50 в г. Челябинск-50 (ныне – Снежинск).

С 1962 г. его трудовая деятельность неразрывно связана с ИЯФ СО АН СССР, где Г.М. Тумайкин прошел трудовой путь от инженера до заведующего научно-исследовательской лабораторией, а затем главного научного сотрудника.

Из воспоминаний Г.М. Тумайкина:

«В ИЯФ я поступил в июне 1962 г. по приглашению Геннадия Ивановича Димова (познакомился с ним студентом и позже работал в его лаборатории в Томске). Планировалось, что я буду заниматься перезарядной инжекцией. Я вошел в круг проблем, но вскоре все кардинально поменялось. Геннадию Ивановичу, имеющему опыт строительства синхротрона «Сириус» в Томске, было поручено организовать перевозку установки со встречными пучками ВЭП-1 из Москвы в ИЯФ. В конце июля я поехал в Курчатовский институт, и с этого момента моя судьба оказалась связана со встречными пучками.

В первую очередь, мне было поручено ознакомиться с инжектором ВЭП-1 – синхротроном Б-2С. Оригинальная безжелезная конструкция со скиновым формированием магнитного поля произвела на меня сильное впечатление, система импульсного питания ужасала своими мощными выстрелами. Ящики, помеченные буквой «Д» (что означало Димов), уже в августе были разгружены в третьем блоке ИЯФ. Комплекс предполагалось разместить на месте нынешнего ВЭПП-2000, что оказалось очень удачным решением. Именно здесь было реализовано еще два успешных проекта: ВЭПП-2М и ВЭПП-2000. Определилась команда ВЭП-1 во главе с А.Н. Скринским, которая должна была запускать комплекс. А.М. Будкер, как любитель волейбола, называл создаваемые им команды «волейбольными», имея в виду, что у всех членов команды одна задача – выиграть, а, чтобы забить гол, нужно подавать мяч тому, кто это умеет лучше делать. К концу октября были закончены строительство антресолей, электромонтаж, монтаж систем дистиллята и вентиляции. Далее последовала установка оборудования, монтаж источников питания, высоковольтных блоков с мощными конденсаторными батареями, пультовой с ее электроникой и т.д.

Первой задачей команды ВЭП-1 было получение пучка в однодорожечном варианте. Но вначале нужно было запустить синхротрон. Пока мы запускали синхротрон, группа Сильвестрова готовила канал вместе с системой питания от синхротрона к накопительным кольцам. Почти все элементы канала имели импульсное питание. Для наблюдения за пучком как в синхротроне, так и в канале использовались свинцовые пробники, регистрирующие заряд пучка, и фотопленки, вставляемые в подвижные трубы. Пучок в верхней дорожке мы получили 20 августа 1963 г. Это случилось за день до доклада А.М. Будкера на международной конференции в Дубне, где он должен был впервые сообщить о работах по встречным пучкам. Мы впервые своими глазами увидели яркое сияние пучка и сразу позвонили Андрею Михайловичу.

Следующей задачей было получение двух пучков, для чего нужно было решить две задачи. Во-первых, подготовить магнитную систему для работы с двумя пучками, создав однородное поле в области взаимодействия при наличии открытого участка для выпуска рассеянных на большие углы электронов. Во-вторых, обеспечить сведение электронных орбит по обеим координатам в центре щели для рассеянных электронов. Все эти решения были найдены здесь, в Новосибирске. Весной 1964 г. мы подошли к работе с двумя пучками. Первые события рассеяния на малые углы были зарегистрированы в ночь на 19 мая.

Далее началась работа по набору статистики с системой регистрации на большие углы, созданной на основе искровых камер, которая продолжалась до 1966 г. В этот период А.П. Онучиным были поставлены пионерские эксперименты по изучению однократного и двойного тормозного излучения. Накопительное кольцо по сравнению с ускорителем, да еще при наличии синхротронного излучения и соответствующей аппаратуры, дает уникальные возможности для исследования пучковой динамики. Мы старались этим воспользоваться и провели много новых экспериментов».

Г.М. Тумайкин принял активное участие в наладке и экспериментах по проверке квантовой электродинамики на электрон-электронном накопителе ВЭП-1. В 1967 г. успешно защитил диссертацию на тему «Экспериментальные исследования поведения электронного пучка в накопителе», и ему была присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук. Позже под его руководством была проведена реконструкция электрон-позитронного накопителя ВЭПП-2, а затем разработка и успешный запуск нового позитрон-электронного накопителя ВЭПП-2М, который в то время имел самую высокую светимость в мире в диапазоне энергий до 2х670 МэВ, и много лет успешно использовался для постановки физических экспериментов в качестве источника синхротронного излучения.

Г.М. Тумайкиным были выполнены экспериментальные работы по изучению поведения пучков в накопителях, позволившие понять механизмы эффектов «встречи», что дает возможность увеличить светимость установок со встречными пучками.

При активном участии Г.М. Тумайкина были проведены эксперименты по исследованию радиационной поляризации частиц в накопителях, на основе которой был разработан метод прецизионного измерения энергии частиц, что позволило провести серию экспериментов по измерению параметров элементарных частиц и резонансов. В результате удалось на два порядка улучшить точность измерения аномального магнитного момента позитрона. Разработка накопителя ВЭПП-2М и его использование для экспериментов по физике высоких энергий положены в основу докторской диссертации Г.М. Тумайкина «Электрон-позитронный накопитель ВЭПП-2М с высокой светимостью для экспериментов по физике высоких энергий», которую он защитил в 1978 г.

В течение 1976-1985 гг. являлся руководителем работ на установке со встречными электрон-позитронными пучками ВЭПП-4 на энергию 7 ГэВ, где при его ведущем участии были проведены эксперименты по прецизионному измерению масс пси- и ипсилон-резонансов, получившие высокую оценку мировой научной общественности.

В 1985 г. работа «Генерация интенсивных пучков синхротронного излучения для прикладных целей», написанная Г.М. Тумайкиным в соавторстве с другими сотрудниками ИЯФ, была удостоена первой премии конкурса прикладных научных работ СО АН СССР.

Из воспоминаний Г.М. Тумайкина:

«Никогда не забуду один очень интересный момент, когда удалось невооруженным глазом наблюдать один электрон. Я выключил свет в зале и в полной темноте смотрю в окно установки, через которое выходит синхротронное излучение, а там — светящаяся плавающая точка (плавающая — потому что в полной темноте кроме пучка ничего не видно, не к чему привязаться). Это был свет от нескольких последних электронов, который одновременно регистрировался самописцем. Последний показывал ступеньки после потери каждого электрона. Вскоре по микрофону мне говорят, что все электроны погибли. А я утверждаю, что есть еще один электрон. Когда выключили ВЧ, самописец зафиксировал еще одну ступеньку. Как оказалось, у ФЭУ с самописцем «уплыл» ноль. Мне удалось увидеть то, что не смог увидеть ФЭУ. Это был свет от одного электрона, то есть я увидел один электрон! Яркий пучок синхротронного излучения часто показывали гостям, Андрею Михайловичу и самому нравилось смотреть на этот таинственный свет, а Гена Кулипанов уже тогда разглядел в нем свое будущее».

В 2000-е гг. основной частью научной работы Г.М. Тумайкина являлось участие в экспериментах на установке ВЭПП-4М, где под его руководством были проведены прецизионные эксперименты по определению энергии центра масс частиц. Участвовал в гранте по измерению массы тау-лептона и внес значительный научный вклад в проведение экспериментов по гранту по сравнению аномальных магнитных моментов электрона и позитрона. Предложенная им схема ВЧ разведения пучков в паразитных местах встречи была реализована на практике в 2012 г. и позволила устранить систематические ошибки при измерении энергии электронов и позитронов.

Г.М. Тумайкин – автор свыше 190 научных публикаций в трудах национальных и международных конференций и в научных журналах. Под его руководством защищены 8 кандидатских и одна докторская диссертации. Занимался педагогической деятельностью, будучи неоднократно председателем ГЭК в Новосибирском и Красноярском государственных университетах.

Являлся членом Научного совета АН СССР по проблемам ускорения заряженных частиц, членом диссертационного совета в ИЯФ, членом Ученого совета в ИЯФ, председателем его ускорительной секции, членом специализированного Совета при ТПИ.

За активную научную и общественную деятельность был занесен на Доску почета Института, награжден знаком «Ударник IX пятилетки», орденом «Знак Почета» (1982), Почетной грамотой Президиума СО РАН (1996). В соавторстве с другими сотрудниками ИЯФ в 1989 г. Г.М. Тумайкину была присуждена Государственная премия СССР за цикл работ «Прецизионное измерение масс элементарных частиц на встречных электрон-позитронных пучках».

Вел общественную работу, был членом институтской группы народного контроля. Занимался обширной редакторской работой, при его участии были изданы сборники к 40-летию и 50-летию ИЯФ, а также книги «Первые коллайдеры ИЯФ. К 50-летию начала экспериментов по физике элементарных частиц» (2014) и «Коллайдеры и детекторы в ИЯФ СО РАН» (2019).

Вышел на пенсию в 2021 г., проработав в ИЯФ 59 лет.