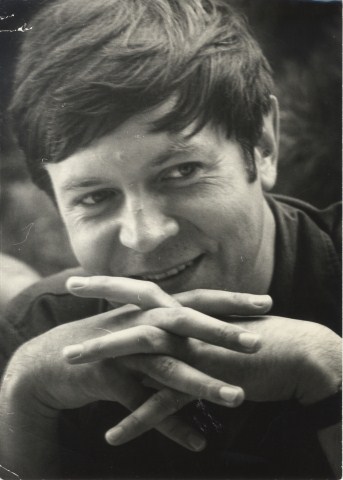

Рютов Дмитрий Дмитриевич (г.р. 1940)

Советский, российский и американский физик, специалист в области физики плазмы и теоретической физики.

Родился 6 марта 1940 г. в Москве. В 1962 г. окончил Московский физико-технический институт, в 1962-1968 гг. работал младшим научным сотрудником Института атомной энергии им. И.В. Курчатова.

В июле 1968 г. стал старшим научным сотрудником Института ядерной физики СО АН СССР, пройдя путь до заведующего лабораторией (с 1971), заместителя директора (с 1981), главного научного сотрудника (с 1988).

Основные направления исследований - теория нелинейных явлений в плазме, физика сильноточных электронных и ионных пучков, физика открытых термоядерных систем.

Д.Д. Рютов внес существенный вклад в теорию нелинейных явлений в плазме, физику сильноточных пучков заряженных частиц и в теорию магнитных ловушек для термоядерной плазмы. Им были получены важные результаты в теории передачи энергии электронных пучков плазме. Успешное подтверждение его теории поставленными в Институте специальными экспериментами привело к разработке новых источников мощных пучков. Являлся одним из руководителей создания в ИЯФ импульсных источников релятивистских электронов с токами, превышающими сто тысяч ампер, и крупных плазменных установок, на которых ведутся эксперименты по плазменному нагреву.

В 1970 г. после успешной защиты диссертации на тему «Исследования по квазилинейной теории слаботурбулентной плазмы» ему была присвоена степень доктора физико-математических наук.

В начале 1970-х гг. совместно с Г.И. Будкером и В.В. Мирновым предложил идею многопробочной магнитной ловушки. Выполненные в ИЯФ эксперименты подтвердили теоретические предсказания о существенном улучшении удержания плазмы в такой ловушке и позволили сформулировать концепцию многопробочного термоядерного реактора с нагревом плазмы пучком релятивистских электронов.

Когда в ведущих плазменных лабораториях мира развернулась работа по аксиально-несимметричным открытым ловушкам, Д.Д. Рютов первым обратил внимание на то, что нарушение симметрии ведет к усиленному переносу частиц и энергии поперек магнитного поля. Развитая затем (совместно с Г.В. Ступаковым) теория привела к осознанию опасности «несимметричных» потерь и стимулировала энергичный поиск осесимметричных вариантов ловушек. Одно из неожиданных по своей простоте и смелости решений, найденное Дмитрием Дмитриевичем и получившее название «газодинамическая ловушка» (ГДЛ), примечательно тем, что позволяет ценой умеренных продольных потерь сделать плазму в ловушке более устойчивой, чем в обычном пробкотроне. Эксперименты на установке ГДЛ, построенной в ИЯФ в 1986 г., полностью подтвердили правильность этой идеи. Основываясь на концепции ГДЛ, Д.Д. Рютов с сотрудниками предложил схему источника термоядерных нейтронов для широкого круга физических и технических исследований.

Помимо этого, в физике плазмы предсказал явление взрывной неустойчивости (совместно с Л.И. Рудаковым), решил ряд принципиально важных задач теории слабой турбулентности, построил универсальные автомодельные решения задачи об аномальном сопротивлении плазмы (совместно с Р.З. Сагдеевым), указал на существование специфического механизма затухания звуковых волн в многофазных средах, аналогичного механизму затухания Ландау.

Внедрил газодинамический метод коллективного ускорения ионов, позволивший с помощью простых технических средств формулировать импульсные ионные пучки с энергосодержанием свыше 1 кДж. Построил самосогласованную теорию фокусировки мощных электронных пучков в импульсных диодах. В связи с работами по нагреву плазмы руководил созданием генераторов сильноточных электронных пучков микросекундной длительности, на которых получены пучки с энергосодержанием свыше 150 кДж, осуществлена 20-кратная магнитная компрессия микросекундного пучка, проведены успешные эксперименты по нагреву плазмы такими пучками.

В 1976 г. Д.Д. Рютов был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1992 г. – академиком РАН.

Под руководством Д.Д. Рютова в ИЯФ было защищено 11 кандидатских диссертаций.

Научно-исследовательскую и научно-организационную работу он совмещал с преподавательской деятельностью, являясь доцентом (1968), профессором (1979), организатором и первым заведующим кафедрой физики плазмы Новосибирского государственного университета (1973–1993). Читал курсы: «Общая физика», «Физика плазмы», «Плазменная астрофизика», «Физика сплошных сред», «Электричество и магнетизм», «Плазма в космосе». Читал лекции учащимся ФМШ.

В конце 1993 г. переехал в США. В 1994–2016 гг. работал в Ливерморской национальной лаборатории имени Э. Лоуренса. После переезда в США установил ограничение сверху на массу фотона по спутниковым данным о солнечном ветре, а также предложил ряд лабораторных экспериментов с пинчами и мощными лазерами для моделирования астрофизических явлений. Предложил идею дивертора-снежинки для защиты первой стенки в реакторах-токамаках.

Автор более 300 научных публикаций.

Являлся заместителем главного редактора «Журнала прикладной механики и технической физики» (1981), членом редколлегий журналов «Физика плазмы», «Прикладная механика и техническая физика», «Ядерный синтез», «Physics of Plasmas», «Laser and Particle Beams». Член бюро Отделения физики плазмы Европейского физического общества, почетный член (fellow) Американского физического общества (American Physical Society, 1998) и Британского института физики (Institute of Physics, UK, 2003), обладатель американской ежегодной награды в области разработок и исследований R&D100 Awards (2004, 2010, 2012).

Награжден орденом «Знак Почета» (1982). Лауреат Премии Э. Теллера (LLNL E. Teller Fellow, 2007).