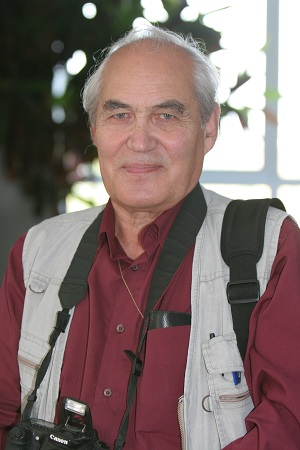

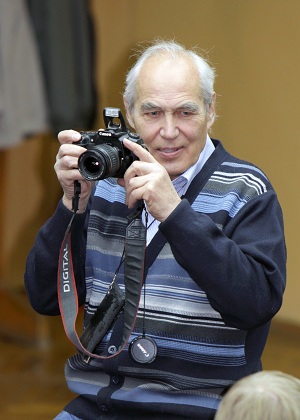

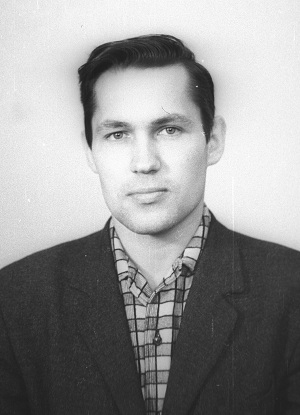

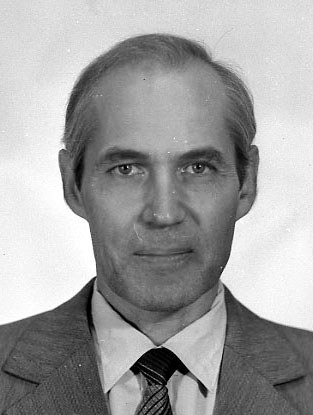

Петров Валерий Владимирович (г.р. 1936)

Физик-экспериментатор, занимался тематикой встречных пучков и разработкой инжекторов для установок со встречными пучками, высококвалифицированный специалист по циклическим ускорителям, вопросам инжекции пучка, расчета магнитных полей и проектированию магнитов.

Родился 2 августа 1936 года в селе Красное Калининского района Московской области. В 1954 г. окончил московскую школу № 436 и поступил на 1-й курс физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время учебы показал себя способным, отлично успевающим студентом, был комсоргом группы, работал в колхозе, на целине. На 3-ем и 4-ом курсах получал стипендию им. Сталина. Увлекался спортом, получил разряд по самбо. После окончания университета был направлен на работу в Институт ядерной физики СО АН СССР, где проходил преддипломную практику. Свою трудовую деятельность в Институте В.В. Петров начал старшим лаборантом (1960), затем стал младшим научным сотрудником (1962), старшим инженером (1966), старшим научным сотрудником (1970).

Воспоминания В.В. Петрова: «Я пришел в ИЯФ зеленым студентом на практику после 4 курса МГУ в августе 1958 года. Меня и еще нескольких студентов захватило выступление Андрея Михайловича Будкера в Большой физической аудитории, когда он в течение двух часов красочно рассказывал о встречных пучках, о стабилизированном пучке и многом другом, что будет сделано в Сибири. Первым моим руководителем был Григорий Иванович Сильвестров. Под его руководством я участвовал в изготовлении канала от Б-2С до ВЭП-1, который в то время собирали в бывшем здании поликлиники на территории Курчатовского института.

После окончания МГУ в начале 1960 года мне поручили заниматься синхротроном Б-3М – первым в то время железно-безжелезным синхротроном под руководством Алексея Александровича Наумова, оказавшего большое влияние на мою жизнь, включая последующий переезд в Новосибирск. Началось все с создания макета в масштабе 1:3, на котором проверялись общие принципы формирования магнитного поля железными полюсами и скиновыми поверхностями медных шин. На этой работе я впервые встретился с конструктором Валентином Сергеевичем Николаевым, поступившим в ИЯФ в один день со мной, дружба с которым прошла через многие годы... В конце 1960 года я впервые приехал в Новосибирск, пока только в командировку, для испытаний «восьмушки» – полномасштабной модели Б-3М. Это было весьма кстати, поскольку в Москве после окончания МГУ мне в течение долгих месяцев не давали общежития, и ночевать приходилось на диване в кабинете Будкера, подложив под голову стопку журналов и укрываясь рабочим халатом».

Первые работы В.В. Петрова были посвящены разработке электронных синхротронов-инжекторов для установок со встречными электрон-позитронными пучками ВЭПП-2 и ВЭПП-3. В 1969 г. он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, посвященную запуску и наладке синхротрона Б-3М.

Работы, выполненные Валерием Владимировичем после защиты кандидатской диссертации, охватывают круг вопросов, связанных с созданием, запуском и получением предельных токов на синхротроне Б-4 с энергией 450 МэВ, предназначенном для инжекции в электрон-позитронный накопитель ВЭПП-3 на энергию 2х3 ГэВ. Разработка синхротрона началась в 1967 г., а в 1969 г. он был запущен. Магнитное поле этого синхротрона, как и синхротрона Б-3М формировалось с помощью полюсов и токовых шин. Существенным отличием было размещение магнитов в вакуумном объёме. Это позволяло использовать всю вертикальную апертуру вплоть до полюсов, а радиальная апертура была существенно увеличена. Система инжекции была многооборотной с использованием бетатронного ускорения. В.В. Петров провел большую работу по исследованию и устранению причин, ограничивающих ускоренный ток в синхротроне. В результате этой работы ускоренный ток в синхротроне был поднят до 1,5 ампер, что являлось рекордным для машин подобного класса.

В 1979 г. в Институте был введен в строй кардинально обновленный инжекционный комплекс ВЭПП-4, обеспечивающий получение позитронов для коллайдера ВЭПП-4. С самого начала работами по разработке, созданию и эксплуатации инжектора руководили В.В. Петров, А.В. Филипченко, Г.И. Яснов. С небольшими модернизациями установка «ПОЗИТРОН» под руководством В.В. Петрова надежно проработала свыше 35 лет. За цикл работ «Прецизионное измерение масс элементарных частиц на встречных электрон-позитронных пучках», выполненных на коллайдерах ВЭПП-2М и ВЭПП-4 двенадцать сотрудников ИЯФ были отмечены Государственной премией СССР за 1989 год, среди них – В.В. Петров.

16 августа 1985 г. в 13-м здании произошел пожар, установка ВЭПП-4 была выведена из строя. Восстановительные работы после пожара явились серьезным испытанием для ИЯФ. Сотрудники Института всех рангов прекрасно понимали, что никто кроме них самих не очистит завалы и не восстановит вышедшее из строя оборудование. В.В. Петров входил в состав штаба, созданного для организации первоочередных аварийно-восстановительных работ, и лично участвовал в расчистке помещений. После пожара установка ВЭПП-4 была модернизована и получила новое имя – ВЭПП-4М. В.В. Петров был активным её разработчиком, участником экспериментов, вел большую организационную работу, без которой невозможно создание и функционирование такого сложного физического комплекса.

Помимо руководства инжекционной группой комплекса ВЭПП-4М, активно участвовал в проектировании и изготовлении магнитных элементов по контрактным работам для различных ускорительных лабораторий мира: в 1997–1998 гг. при его участии была изготовлена почти тысяча корректирующих магнитов для ускорительного центра KEK в Японии, в 1996-2006 гг. В.В. Петров был ответственным за выполнение контракта по изготовлению магнитов для основного кольца Большого адронного коллайдера (CERN, Женева), а также установок RIKEN (Япония), ALBA (Испания). В 2010-2012 гг. он был ответственным за изготовление корректирующих магнитов в рамках большого контракта по созданию бустерного синхротрона для BNLS-II (США).

Активно участвовал в общественной жизни Института: многократно был секретарем партбюро лаборатории, членом месткома, председателем научно-производственной комиссии местного комитета, членом партбюро лаборатории встречных пучков. Более 20 лет являлся секретарем ускорительной секции Ученого совета ИЯФ. Поощрялся почетными грамотами и благодарностями, занесен на Доску Почета Института. Много лет занимался спортом, участвовал в соревнованиях по самбо, даже получал награды. Потом увлекся вело- и автотуризмом, с друзьями исколесил всю Среднюю Азию, обычно это происходило на майские праздники («там красота, там все цветет»). Заранее разрабатывали маршрут, до места добирались самолетом или поездом, а там наматывали до 500 км по горам или другим труднодоступным районам. На машине с семьей ездил по Алтаю, Саянам, Байкалу, порой проезжая за месяц до нескольких тысяч километров.

Валерий Владимирович стал в Институте не только профессионалом своего дела, но и в полном смысле этого слова — его летописцем. Он создал богатейший фотоархив, который начинается буквально с первых лет существования Института. Это редкие снимки, рассказывающие о начальном периоде ияфовской жизни, о том, как строился Институт, а главное — о людях, работавших здесь. Сам Валерий Владимирович всегда особо подчеркивал, что для него ИЯФ «это, прежде всего, люди, которые создавали институт и продолжают работать в нем. Это люди, с которыми мне посчастливилось встречаться, общаться, работать. Подбор фотографий не несет никакой идейной нагрузки, просто, говоря словами Козьмы Пруткова, нельзя объять необъятное, хотя о каждом можно было бы много рассказать. За годы, прошедшие с основания института, многие по разным причинам покинули нас. И мне хочется, чтобы память о них осталась».

В его фотоархиве собралось много портретов. В подборке фотографий преимущественно команда, работавшая на установках ВЭПП, – коллеги Валерия Владимировича. Это не постановочные снимки, это, по словам автора, просто мгновения жизни, схваченные на лету. Особенно интересными он сам считал фотографии семидесятых годов: «Это время создания больших установок и экспериментов на них. ИЯФ «вырос» из Курчатовского института с его строжайшими мерами соблюдения секретности. В первые годы после создания института на территории категорически запрещалась любительская фотосъемка. Это право имели только официальные сотрудники институтской фотолаборатории. За этим строго следил первый отдел, и, я думаю, не только он один. Конечно, во время визитов каких-либо официальных делегаций, высоких гостей удавалось «втихую» обходить эти запреты.

И лишь в начале семидесятых годов, благодаря помощи Андрея Михайловича Будкера и Александра Абрамовича Нежевенко, взявших на себя ответственность, удалось добиться разрешения для группы фотолюбителей заниматься фотосъемками на территории института. Но все равно публикация фотографий вне ИЯФа разрешалась только с визой первого отдела. С начала семидесятых годов процесс создания фотолетописи института пошел гораздо активнее». Семидесятые годы — это время черно-белой фотографии, когда не было высокочувствительных пленок. При съемке в условиях плохой освещенности, да еще без вспышки, приходилось искусственно «вытягивать» чувствительность пленки. Неизбежной платой за это была высокая зернистость и, естественно, потеря качества. Однако сейчас в эпоху цветной фотографии, очарование черно-белых снимков особенно ощутимо.

Юбилейные сборники об ИЯФ, книги и публикации о сотрудниках в прессе оформлены фотографиями В.В. Петрова.

В декабре 2018 года Валерий Владимирович ушел на заслуженный отдых, проработав в Институте 58 лет.